方向定位

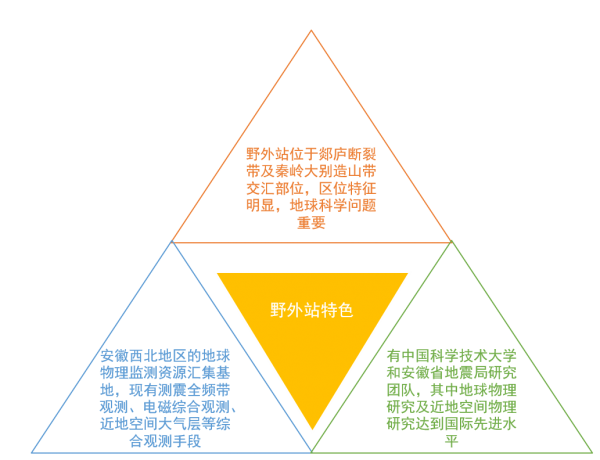

蒙城野外站是中国地震局的国家基本台和中国科学院日地空间环境观测研究网络中的基本站,运行着测震、地电、地磁、电磁波、形变等多种地球物理观测手段,是开展野外科学观测的良好平台;拥有先进的空间物理近地空间环境观测手段,集成了中高层大气和太阳射电探测设备,如瑞利-钠荧光激光雷达、车载测风激光雷达、流星6雷达、全天空气辉成像仪、太阳射电望远镜等等,是中纬度地区为数不多的中高层大气观测站之一,可为中高层大气动力学过程研究提供不可或缺的观测资料,填补了我国近地空间观测台链在中纬度地区的空白。

定位

通过探索高校和业务部门合作的模式,充分发挥不同部门的优势,建成全省电磁学科管理中心、皖西北地震观测研究基地、监测、预报、科研“三结合”人才培养和示范基地。

以蒙城站为基地,开展地震,重力和电磁等地球物理观测和研究,发展新型观测方法,数据处理方法,开展联合地球物理探测。将蒙城站建成一个区域地球物理实验场和研究中心。以提升我国近地空间以自主地基探测为主的研究原创能力为抓手,以推动数据共享和合作研究为立足点,获取实时近地空间环境监测数据,拓展近地空间环境地基监测数据的应用,推动天地一体化的近地空间环境综合监测网的建设。

发展目标

以现有良好的观测环境和软硬件设施为基础,按照“观测、研究、示范”的要求,秉承开放、合作的理念,努力将“蒙城地球物理国家野外科学观测研究站”建设成为地球物理科学和近地空间科学发展的重要野外观测、实验和科学研究的示范基地。

蒙城野外站作为安徽省地震局“一场一带一站”科技发展战略7平台的重要组成部分、西北部区域地球物理观测中心台,肩负西北部所有地震台数据汇集、处理及研究功能。

未来蒙城野外站还将进一步开展皖西北地区综合监测体系及地球物理仪器测试,区域地球物理观测实验场建设;开展综合地球物理观测及研究;发展新型地震观测技术,研发地震观测仪器,开展地震和重力等地球物理联合成像方法研究,进行区域地球物理探测;围绕中高层大气耦合过程特征及机理研究;空间环境多手段、多变量综合探测和中纬度地区空间环境的区域性特征及其对固体地球和低层大气的扰动事件和太阳活动的响应研究。

|

|

|

|

定位:通过探索高校和业务部门合作的模式,充分发挥不同部门的优势,建成全省电磁学科管理中心,皖西北地震观测研究基地和近地空间探测基地,打造监测、预报、科研“三结合”的人才培养和科研、科普示范基地。 |

目标:逐步建成为一个世界水平的区域地球物理观测实验场和科学研究中心,提升我国固体地球物理、近地空间探测、防灾减灾等领域的研究原创能力,推动天地一体化的近地空间环境综合监测网的建设,推动数据共享和合作研究。 |

主要任务

蒙城野外站的研究方向包括固体地球物理和空间物理。固体地球物理方向具体包含:地球内部结构、震源物理、地球动力学。空间物理方向具体包含:高空大气、电离层、磁层以及太阳物理。

蒙城野外站包含2个中心、6个实验研究室,拥有18种囊括测震、地电、地磁、重力、形变、近地空间等观测手段,具有立体综合地球物理野外观测、试验、科研能力的基地。其具体任务包括两个方面,分别为:

(1)监测郯庐断裂带和秦岭大别造山带的地震活动性。利用甚宽频带地震仪、绝对重力仪和GNSS监测这两个重要构造边界的蠕滑(慢地震)或长期缓慢的形变;积累地电、地磁、形变和重力观测资料,为这两个重要构造边界上的地震预报提供精确的数据,为邻近省份的地震预报研究提供可靠的前兆资料;开展流动地震台阵、重力及大地电磁观测,更好地认识郯庐断裂带及其周缘分支断裂带、大别山、重点城市地区的精细地壳物性结构,认识区域发震构造特征,服务于8防震减灾事业。

(2)监测我国中纬度地区上空近地空间环境的关键要素,揭示其区域性特征和空间精细结构。利用蒙城站多种主被动光学和无线电设备,开展空间环境多手段、多变量综合探测,探索近地空间环境的相互作用过程和变化规律,以及太阳活动、低层大气/地表活动对于其的影响,以期获得近地空间环境的区域性特征及其对不同地理条件的依赖,固体地球和低层大气的扰动事件对近地空间环境系统影响的机理。监测皖北煤电能源基地及“西气东输”安徽段的地磁场变化,为磁暴的研究和早期预警提供可靠的资料